Examen de conciencia para un fin de año que no admite anestesia espiritual

Hay preguntas que no buscan respuesta inmediata. Buscan silencio. O mejor: buscan temblor.

“¿Quién confiesa a la Iglesia?” no es una consigna ingeniosa ni un título provocador para cerrar el año con retórica intensa.

Es una pregunta peligrosa. Porque obliga a invertir el gesto más sagrado que conocemos: no es el penitente el que se arrodilla, sino la institución entera la que queda expuesta.

No frente a una ideología, no ante un tribunal mediático, sino ante Dios.

Al final de 2025, cuando los balances abundan, las estadísticas pastorales se ordenan, los informes se maquillan y los discursos episcopales buscan serenidad, esta pregunta irrumpe como una grieta:

¿Quién escucha el pecado de la Iglesia cuando la Iglesia deja de escucharse a sí misma?

No hablamos de errores administrativos ni de torpezas comunicacionales. Hablamos de algo más hondo: del pecado estructural, espiritual, pastoral; del hábito de sobrevivir en lugar de convertirse; del modo casi imperceptible en que se aprende a convivir con la infidelidad sin nombrarla.

La Iglesia también necesita confesarse (aunque no lo admita)

Durante siglos, la Iglesia enseñó —con razón— que es santa y pecadora a la vez. Santa por su Cabeza, por su Esposo, por el Espíritu que la habita. Pecadora por sus miembros, por su carne histórica, por sus miedos y acomodamientos.

Pero en la práctica cotidiana, esta verdad teológica quedó reducida a una fórmula defensiva. Se repite para cerrar discusiones, no para abrir procesos de conversión.

Decimos: “la Iglesia es santa, pero formada por pecadores”, como quien dice: “sí, hay fallas, pero no exageremos”.

Y en ese “no exageremos” se pierden generaciones enteras.

Porque una Iglesia que no se confiesa termina justificándose.

Y una Iglesia que se justifica deja de evangelizar.

El sacramento que enseñamos… pero no practicamos institucionalmente

La confesión es el sacramento de la verdad. No del consuelo rápido. No del alivio psicológico. De la verdad.

Exige tres cosas que hoy escasean dramáticamente en la vida eclesial:

- Nombrar el pecado sin eufemismos

- Asumir responsabilidad sin diluirla

- Aceptar una penitencia real, concreta, costosa

Ahora bien:

¿cuándo fue la última vez que la Iglesia —como cuerpo— hizo esto públicamente, sin condicionantes, sin notas al pie, sin “contextualizaciones” que diluyen el golpe del Evangelio?

No basta con documentos.

No alcanza con pedidos genéricos de perdón.

No sirve una culpa abstracta cuando el daño fue concreto.

El gran pecado no confesado: la autosuficiencia pastoral

Si hay un pecado que atraviesa transversalmente a la Iglesia contemporánea es este: creer que puede salvarse a sí misma.

Planificaciones infinitas.

Métodos importados.

Estrategias de marketing espiritual.

Eventos masivos sin procesos.

Lenguajes dulcificados para no incomodar.

Todo eso puede coexistir —y de hecho convive— con una alarmante ausencia de conversión profunda.

El resultado es una Iglesia hiperactiva pero espiritualmente exhausta.

Llena de reuniones, vacía de lágrimas.

Rica en diagnósticos, pobre en rodillas gastadas.

¿Quién confiesa esta autosuficiencia?

¿Quién se anima a decir: “Hemos confiado más en técnicas que en el Espíritu”?

El silencio como pecado estructural

Hay pecados que no hacen ruido.

El silencio es uno de ellos.

Silencio ante abusos de poder.

Silencio ante manipulaciones espirituales.

Silencio ante la mundanización litúrgica.

Silencio ante catequesis vacías de Cristo.

Silencio ante la fuga masiva de jóvenes que no encuentran alimento real.

No todo silencio es prudencia.

A veces es miedo.

O cálculo.

O comodidad.

Una Iglesia que calla cuando debería hablar se convierte en cómplice del daño que no denuncia.

¿Quién confiesa ese silencio?

¿Quién lo nombra como pecado y no como “discernimiento”?

Cuando el confesionario se vacía… y nadie se pregunta por qué

Se habla mucho de la crisis del sacramento de la Reconciliación. Se analiza sociológicamente. Se culpa a la cultura. Se apunta al relativismo.

Pero rara vez se hace la pregunta incómoda:

¿qué imagen de Dios transmitimos cuando nosotros mismos no nos dejamos reconciliar?

El Pueblo percibe —con una intuición espiritual finísima— cuando la Iglesia predica algo que no vive.

Y huye. No por rebeldía. Por hambre.

Porque nadie se confiesa donde no hay verdad.

Nadie se desnuda espiritualmente ante una institución que no se desarma primero.

¿Quién tiene autoridad para confesar a la Iglesia?

No será el mundo.

No serán los medios.

No serán los lobbies ideológicos.

La Iglesia no necesita fiscales externos.

Necesita profetas internos.

Hombres y mujeres que amen a la Iglesia lo suficiente como para no mentirle.

Que no la abandonen, pero tampoco la adulen.

Que no busquen destruirla, sino purificarla.

Los santos siempre hicieron esto.

Nunca fueron cómodos.

Nunca fueron funcionales.

Nunca fueron bien recibidos al principio.

La verdadera confesión eclesial siempre comenzó en los márgenes.

El miedo a perder poder… y el precio de conservarlo

Hay un temor que atraviesa despachos, curias y estructuras: perder relevancia.

Y por miedo a perderla, se pierde lo esencial.

Se negocia el lenguaje.

Se diluye la doctrina.

Se evita el conflicto.

Pero una Iglesia que no incomoda ya fue domesticada.

Y una Iglesia domesticada no necesita conversión, solo mantenimiento.

¿Quién confiesa este apego al poder simbólico, al reconocimiento social, a la “buena imagen”?

Fin de 2025: no alcanza con cerrar el año, hay que abrir una herida

Este no es un texto para dejar buen sabor de boca.

Es un texto para abrir una herida que solo Dios puede sanar.

Porque sin herida no hay medicina.

Y sin verdad no hay Pascua.

El examen de conciencia que no hacemos como Iglesia lo harán otros por nosotros.

Y no con misericordia, sino con resentimiento.

Todavía estamos a tiempo.

Pero el tiempo no es infinito.

La confesión que la Iglesia necesita no es simbólica, es concreta

No basta con declaraciones.

Hace falta:

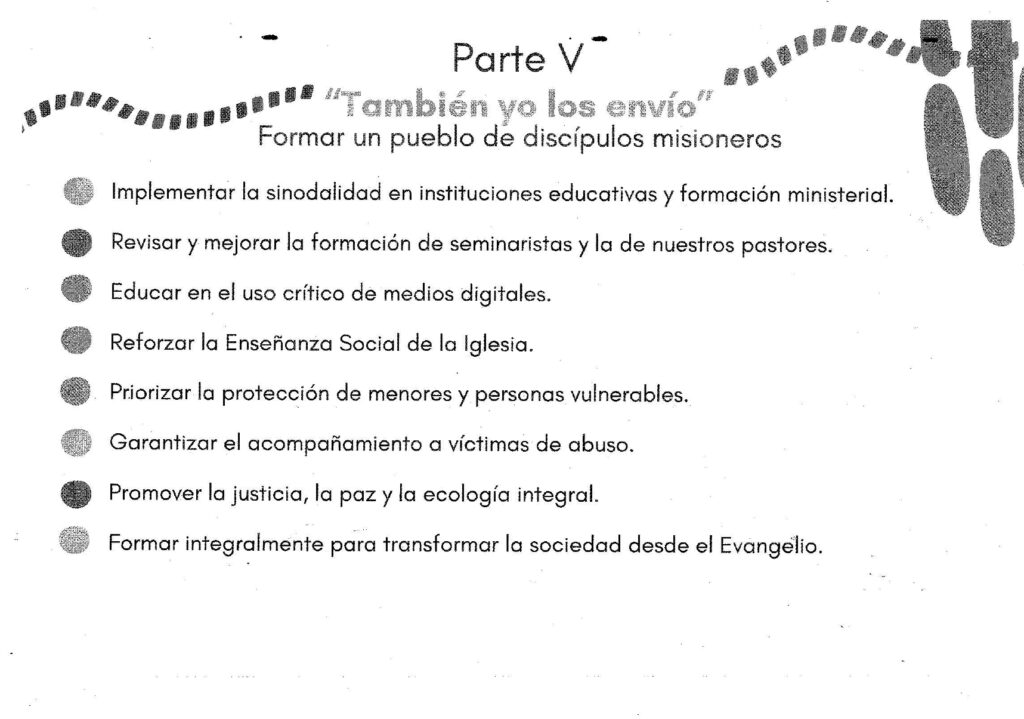

- Revisar seriamente la formación sacerdotal

- Reconstruir la centralidad del sacramento de la Reconciliación

- Purificar lenguajes pastorales vacíos

- Devolver a Cristo —no a la emoción— al centro

- Aceptar pérdidas numéricas si eso implica fidelidad evangélica

La penitencia siempre duele.

Pero libera.

Una Iglesia que se confiesa vuelve a ser creíble

El mundo no espera una Iglesia perfecta.

Espera una Iglesia verdadera.

Una Iglesia que se arrodille antes de señalar.

Que llore antes de explicar.

Que se convierta antes de enseñar.

La pregunta queda abierta, incómoda, urgente:

¿Quién confiesa a la Iglesia… si la Iglesia no se anima a confesar su propio pecado?

Tal vez este fin de año no sea para balances triunfalistas.

Tal vez sea para entrar en el confesionario… sin ornamentos, sin excusas, sin defensas.

Porque solo una Iglesia reconciliada puede reconciliar al mundo.

®Catolic.ar