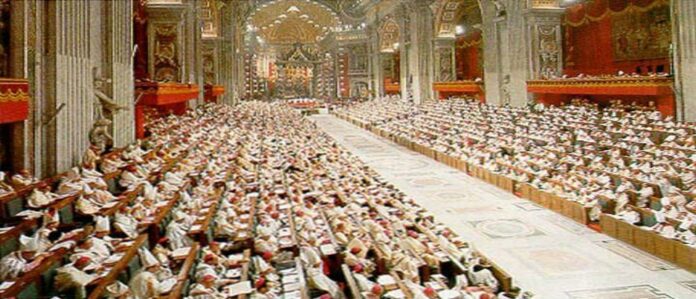

Desde su clausura en 1965, el Concilio Vaticano II ha sido, sin duda, el acontecimiento eclesial más significativo del siglo XX. Convocado por San Juan XXIII con el propósito de un “aggiornamento” –una puesta al día– de la Iglesia, y continuado por San Pablo VI, este Concilio no buscó definir nuevos dogmas, sino renovar la vida eclesial, abrirse al mundo moderno y preparar a la Iglesia para su misión evangelizadora en un contexto global en constante cambio.

Sin embargo, más de medio siglo después, la plena implementación de sus enseñanzas y de su espíritu sigue siendo un desafío, enfrentando diversas formas de resistencia que merecen una mirada profunda y profética.

Contexto Histórico: El Concilio que Abrió Ventanas

La Iglesia Católica, a mediados del siglo XX, se encontraba en un punto de inflexión. Si bien había experimentado un resurgimiento teológico y litúrgico en las décadas previas, su estructura y su relación con el mundo exterior a menudo parecían ancladas en paradigmas pre-modernos.

San Juan XXIII, con una intuición que muchos consideraron inspirada por el Espíritu Santo, convocó el Concilio no para condenar errores o reafirmar verdades ya conocidas, sino para que la Iglesia pudiera presentar su mensaje de salvación de una manera más comprensible y atractiva para el hombre contemporáneo.

Los objetivos eran ambiciosos: una renovación interna (aggiornamento), un retorno a las fuentes de la fe (ressourcement), y un diálogo sincero y constructivo con el mundo moderno. Las innovaciones conciliares fueron vastas y transformadoras.

En la liturgia, Sacrosanctum Concilium promovió una participación más activa de los fieles, la inculturación y el uso de las lenguas vernáculas. En la eclesiología, Lumen Gentium redefinió la Iglesia no solo como una institución jerárquica, sino como el Pueblo de Dios, donde todos los bautizados comparten una dignidad y una misión común, y donde la colegialidad episcopal adquiere un rol central. Gaudium et Spes abordó la relación de la Iglesia con el mundo moderno, reconociendo sus gozos y esperanzas, sus tristezas y angustias.

Dignitatis Humanae afirmó la libertad religiosa como un derecho inalienable de la persona, un cambio significativo respecto a posturas anteriores. El ecumenismo (Unitatis Redintegratio) y el diálogo interreligioso (Nostra Aetate) abrieron caminos de encuentro y colaboración con otras confesiones cristianas y religiones.

Estos documentos, fruto de un discernimiento profundo y de un consenso casi unánime entre los Padres conciliares, sentaron las bases para una Iglesia más misionera, más dialogante y más incardinada en la realidad de los pueblos.

Sin embargo, la brecha entre la letra y el espíritu del Concilio, y su implementación efectiva, se ha convertido en una de las tensiones más persistentes en la vida católica post-conciliar.

Dimensiones de la Resistencia: Un Mosaico de Objeciones

La resistencia al Concilio Vaticano II no es monolítica; se manifiesta en diversas dimensiones, a menudo interconectadas, y proviene de distintos sectores dentro de la Iglesia. Comprender estas facetas es crucial para discernir los “signos de los tiempos” que nos interpelan hoy.

Resistencia Teológica y Doctrinal

Esta dimensión se centra en la objeción a ciertas formulaciones o énfasis doctrinales del Concilio, percibidos por algunos como rupturas con la tradición. El concepto de libertad religiosa, por ejemplo, fue un punto de fricción para aquellos que lo veían como una relativización de la verdad o una negación del “Estado confesional”.

La colegialidad episcopal, que subraya la corresponsabilidad de los obispos con el Papa en el gobierno de la Iglesia universal, fue vista por algunos como una amenaza a la primacía papal, a pesar de que el Concilio la presentó en plena armonía con esta.

De igual modo, el ecumenismo, con su reconocimiento de elementos de santificación y verdad fuera de las fronteras visibles de la Iglesia Católica, generó recelo en quienes temían una dilución de la identidad católica o un sincretismo.

Esta resistencia a menudo se alimenta de una lectura “hermenéutica de la discontinuidad”, que enfatiza las diferencias entre el Concilio y la tradición anterior, en lugar de una “hermenéutica de la reforma en la continuidad”, propuesta por Benedicto XVI.

Resistencia Litúrgica

Quizás la faceta más visible y emocional de la resistencia se ha manifestado en el ámbito litúrgico.

La reforma litúrgica, impulsada por Sacrosanctum Concilium y concretada en el Novus Ordo Missae, buscaba una participación más plena, consciente y activa de los fieles.

Sin embargo, para algunos, el cambio del latín a las lenguas vernáculas, la nueva disposición de los altares o la simplificación de ciertos ritos representaron una pérdida de sacralidad, de misterio y de una conexión con la tradición milenaria.

Los movimientos tradicionalistas, como la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, surgieron como la expresión más organizada de esta resistencia, aunque la nostalgia por la liturgia pre-conciliar se extiende más allá de estos grupos, manifestándose en una preferencia por formas más solemnes o en la percepción de que la nueva liturgia carece de reverencia.

Resistencia Pastoral y Eclesiológica

Las implicaciones pastorales y eclesiológicas del Concilio también han encontrado resistencia. La visión de la Iglesia como Pueblo de Dios, que enfatiza la vocación común a la santidad y la corresponsabilidad de todos los bautizados, ha sido difícil de asimilar para estructuras y mentalidades clericales arraigadas.

La promoción del laicado y su papel activo en la misión de la Iglesia, la llamada a la inculturación del Evangelio en las diversas realidades culturales, o la apertura a nuevas formas de diálogo con el mundo (incluyendo el diálogo con la ciencia, la cultura y la política) han sido resistidas por quienes prefieren modelos más centralizados, homogéneos o aislacionistas.

En América Latina, por ejemplo, la opción preferencial por los pobres y la teología de la liberación, que encontraron inspiración en el espíritu conciliar y en Medellín y Puebla, también generaron resistencias por parte de sectores más conservadores.

Resistencia Cultural y Generacional

Finalmente, existe una resistencia de índole cultural y generacional. Para muchos católicos que vivieron la Iglesia pre-conciliar, los cambios fueron percibidos como una ruptura con un pasado seguro y familiar.

La velocidad de la implementación, a veces sin una adecuada catequesis o acompañamiento, generó desorientación y una sensación de pérdida.

Las nuevas generaciones, por su parte, a menudo no tienen una experiencia directa de la Iglesia pre-conciliar, y su resistencia puede manifestarse en una búsqueda de “raíces” o de una identidad más definida en un mundo líquido, encontrando en ciertas expresiones tradicionales una solidez que perciben ausente en la implementación más “abierta” del Concilio. Esta tensión generacional es un factor clave en la polarización actual.

Consecuencias: La Iglesia en Tensión

La implementación parcial o resistida del Concilio ha tenido consecuencias significativas para la vida de la Iglesia. La más evidente es la polarización, que se manifiesta en una división entre aquellos que abogan por una lectura “progresista” del Concilio y quienes defienden una interpretación “conservadora” o “restauracionista”.

Esta polarización no solo afecta el diálogo interno, sino que también puede llevar a un estancamiento en la misión evangelizadora. Cuando la energía se consume en debates internos sobre la “verdadera” interpretación del Concilio, se desvía del anuncio del Evangelio al mundo.

La pérdida de vitalidad en algunas comunidades, la confusión doctrinal en ciertos ámbitos y la disminución de la credibilidad de la Iglesia ante un mundo que a menudo percibe sus divisiones internas, son otras consecuencias.

En un contexto global que demanda unidad y un testimonio coherente, la fragmentación interna debilita la voz profética de la Iglesia.

La resistencia también puede llevar a una rigidez institucional, que impide la necesaria adaptación y creatividad pastoral para responder a los desafíos contemporáneos, como la secularización, la crisis ecológica o las nuevas formas de pobreza.

La Recepción Continua: Un Proceso Vivo

Es fundamental comprender que el Concilio Vaticano II no fue un evento cerrado en 1965, sino el inicio de un proceso dinámico de recepción.

Un concilio ecuménico es un hito, pero su asimilación y encarnación en la vida de la Iglesia lleva tiempo, a menudo décadas, e implica un discernimiento continuo.

Cada pontificado ha contribuido a esta recepción de manera particular. San Juan Pablo II, por ejemplo, dedicó gran parte de su magisterio a la aplicación del Concilio, especialmente en la promoción del laicado y la nueva evangelización.

Benedicto XVI, con su “hermenéutica de la reforma en la continuidad”, buscó superar las lecturas rupturistas, enfatizando que el Concilio debe ser interpretado a la luz de toda la tradición de la Iglesia.

El Papa Francisco, por su parte, impulsó la recepción del Concilio de una manera profundamente pastoral y existencial, llevando a la práctica muchas de sus intuiciones, especialmente la llamada a una Iglesia “en salida”, misionera y sinodal.

Su magisterio ha sido, en muchos sentidos, una encarnación del espíritu del Vaticano II, buscando una Iglesia más cercana a los pobres, más dialogante y menos autorreferencial.

La recepción, por tanto, no es solo una cuestión de interpretación de textos, sino de conversión de mentalidades y de estructuras para que la Iglesia pueda vivir plenamente su identidad y misión.

Mirada Profética y Conclusión: Hacia una Iglesia Sinodal y Misionera

La resistencia a implementar el Concilio Vaticano II en su total integridad es, en última instancia, una resistencia al soplo del Espíritu Santo que impulsó a la Iglesia a abrir sus ventanas.

Para superar esta resistencia y abrazar plenamente el espíritu conciliar, la Iglesia hoy y mañana está llamada a un camino de conversión profunda y de discernimiento comunitario.

Primero, se requiere una formación continua que profundice en la riqueza de los documentos conciliares, no solo en su letra, sino en su espíritu.

Necesitamos superar las lecturas ideológicas y abrazar una comprensión integral que vea el Concilio como un don para la Iglesia y para el mundo.

Esto implica una catequesis renovada, una formación teológica que integre la visión conciliar y una promoción de la lectura orante de los textos.

Segundo, es crucial fomentar un diálogo respetuoso y constructivo dentro de la Iglesia.

La polarización solo puede superarse si se aprende a escuchar al otro, a reconocer la legitimidad de las diversas sensibilidades y a buscar la unidad en la diversidad.

Como señalaba el Papa Francisco, la unidad no es uniformidad. Este diálogo debe estar enraizado en la caridad y en la búsqueda sincera de la voluntad de Dios para su Iglesia.

Aquí es donde la llamada del Papa Francisco a la sinodalidad se conecta intrínsecamente con la plena recepción del Vaticano II. La sinodalidad –caminar juntos– es la forma en que la Iglesia puede vivir plenamente su identidad como Pueblo de Dios.

Implica la escucha recíproca entre pastores y fieles, la corresponsabilidad en la misión, el discernimiento comunitario y la participación de todos los bautizados en la vida y misión de la Iglesia.

El proceso sinodal actual es, en esencia, un esfuerzo gigantesco por implementar el Concilio Vaticano II en su dimensión eclesiológica y pastoral más profunda.

Es un llamado a pasar de una Iglesia más piramidal a una Iglesia más circular, donde todos tienen voz y donde el Espíritu habla a través de la comunidad.

La resistencia al Concilio, en su raíz, a menudo es un miedo al cambio, una inseguridad ante lo desconocido, o una nostalgia por formas pasadas que se perciben como más seguras.

Sin embargo, la historia de la Iglesia es una historia de constante renovación bajo la guía del Espíritu. Abrazar plenamente el espíritu conciliar significa confiar en la acción del Espíritu, despojarse de miedos y rigideces, y salir al encuentro del mundo con la alegría del Evangelio.

La plena implementación del Vaticano II no es una opción, sino una necesidad imperiosa para la misión evangelizadora en el contexto actual.

La Iglesia necesita ser creíble, relevante y capaz de hablar al corazón de los hombres y mujeres de hoy. Una Iglesia dividida, autorreferencial o encerrada en sí misma no puede ser una luz para el mundo.

Solo una Iglesia que vive el espíritu de comunión, participación y misión que emana del Concilio podrá ser verdaderamente una “casa y escuela de comunión” y una “Iglesia en salida” que anuncia la Buena Nueva a todas las periferias existenciales.

La esperanza reside en la fe inquebrantable en que el Espíritu Santo sigue guiando a la Iglesia. La resistencia, aunque dolorosa, puede ser también una oportunidad para un discernimiento más profundo y una purificación.

El camino es largo, pero la promesa de Cristo de que las puertas del infierno no prevalecerán es el faro que ilumina la travesía.

Abrazar el Concilio Vaticano II en su total integridad no es solo una cuestión de fidelidad a un evento histórico, sino de fidelidad al Espíritu que sigue soplando, renovando la faz de la tierra y preparando a la Iglesia para los desafíos y las esperanzas del tercer milenio.

Es un llamado a ser, como el Concilio deseó, “luz de las gentes” en un mundo que tanto la necesita.

©Catolic.ar